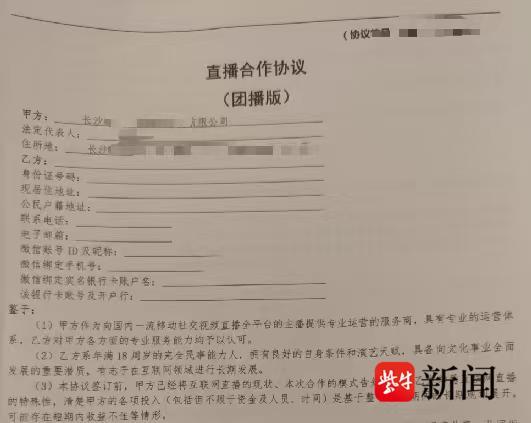

谢君豪在电影《坪石先生》中扮演黄际遇。

在抗战胜利80周年的历史坐标上,电影《坪石先生》以“以静写动”的文人叙事登陆全国银幕。作品将镜头对准一段被遮蔽的岭南教育史诗:1938年广州沦陷后,中山大学、岭南大学等院校师生辗转粤北坪石,于竹棚油灯与轰炸夹缝中度过弦歌不辍的峥嵘岁月。影片舍弃炮火纷飞的战场直描,转而以山水书声构筑静水深流的抗战图景,填补了华语影坛对华南知识分子“文化抗战”的叙事空白,更以独特的岭南气派叩问“文脉长城”的当代意义。

历史显影:从西南联大到坪石文脉的银幕重构

当西南联大的“南渡北归”已成为抗战集体记忆中一个典型符号,《坪石先生》首次将镜头对准华南教育史上那段几乎湮没的壮举——1938年广州沦陷后,中山大学、岭南大学等院校师生徒步千里内迁粤北坪石,在竹棚油灯与轰炸夹缝中赓续文脉。影片以“静水流深”的叙事,让这段被遮蔽的史诗从历史的褶皱中重焕光芒。

影片的叙事风格颇具契诃夫式的韵味,虽无硝烟弥漫的战场厮杀,却以静水流深的力量,同样动人心魄。其脉络清晰,主要围绕三个层面展开:首先,真实还原中山大学在烽火岁月中的办学风貌;其次,深刻描绘中大师生在特定历史情境下的抉择与坚守;最后,细腻刻画以黄际遇教授为代表的剧中核心人物的精神世界及其深远意义。这三个层面相互交织,共同构筑了影片的历史深度与人文厚度。

电影将时空精准锚定在1944年12月至1945年1月,日军进逼坪石镇的危急关头。镜头冷静而克制地捕捉了彼时众生相:莘莘学子的求知与盲动、先生们的从容与担当、校工们的勤勉、百姓们的忧惧。推动叙事发展的动力有二,一是外界战事的日益迫近,催生了师生们各自不同的应对;一是英国学者李约瑟的来访。后者在黄际遇教授陪同下,泛舟走访各院系,沿途次第展现了中大师生在困厄中坚守学术、弦歌不辍的精神风貌。影片的高潮,则围绕着坪石沦陷前的“最后一班火车”展开,将抉择的沉重与离乱的悲怆推向了极致。

选择黄际遇教授作为影片主人公,其意义是多重的,且与上述叙事核心紧密相连。历史上,黄教授本身就是一位文理兼通的大家,身兼中大数学天文系主任、中文系兼授骈文及校长秘书数职。他的多重身份与学贯中西的素养,使其成为串联起战时中大复杂图景(办学风貌、师生抉择)的理想枢纽。而其人生结局——在抗战胜利后不久在复校途中不幸溺水身亡——更为这个人物增添了一抹宿命般的悲情色彩,使其精神世界的刻画更具深度与感染力,也更能承载反映中大抗战校史的重任。

导演甘小二以学者般的严谨态度,耗时六载,潜心研读档案,深入粤北三县六镇十八村实地考察,最终在银幕上精准复原了那段“用黑板对抗炮弹”的峥嵘往事。影片中诸多动人细节皆非虚构:黄际遇在撤离前的兵荒马乱间,仍协助演算宇宙第一速度;撤离前夕的音乐会上,一曲《杜鹃花》如泣如诉;建工系教授卫梓松为拒任伪职,毅然服毒殉国……尤其是卫教授临终前那“回头冷笑”的瞬间,充满了对日寇的极度蔑视与慷慨赴死的凛然决绝,堪称全片最具精神震撼力的高光时刻。正是这些对历史褶皱的钩沉,使峥嵘往事超越地域记忆,升华为中华民族文化抗战的精神丰碑。

美学基因:岭南气韵与文人电影的视觉诗学

《坪石先生》以文人电影的美学自觉,重构了抗战题材的既定范式。

影片将时空背景置于粤北战事逼近坪石镇的紧张时刻,却刻意规避血腥战场,转而以契诃夫式的内敛叙事与散点透视手法,将数学家黄际遇教授(谢君豪 饰)作为叙事轴心,勾连起中山大学从校长、教授到学生、校工乃至平民百姓的立体群像。校长室内的策略商议、炮火间隙的如常授课、黄际遇与卫梓松教授的对弈沉思、学生地下党印发传单与军警的周旋——这些看似平静的日常场景,实则暗流涌动。至于中山大学在坪石镇的办学概貌,则由到访的李约瑟来串联呈现,黄际遇陪同其坐船穿梭于各学院,导演以波澜不惊的镜头语汇,全景式展现在荒村陋室中坚守的学术星火与学人风骨。影片以举重若轻的笔触,将生死存亡的危机潜藏于书声、棋局与夜叙之中,在“如常”的表象下编织出文化存续的惊心动魄。

这种美学追求更延伸至镜头语言的东方意蕴。

黄际遇之女楚言与未婚夫钟集在桥畔离别时,氤氲晨雾中渐行渐远的身影倒映在清冷的河面;武江扁舟载着黄际遇、李约瑟二人穿过苍苍芦苇。一系列的长镜头如水墨卷轴般徐徐展开,画面以淡雅色调与留白构图,将离愁与坚守化为山水长卷中的诗意笔触。

导演舍弃惨烈渲染,转而用南岭山区冬日的雾凇、课室内的松油火把、月光下以梅枝叠印的墨梅等意象,让抗战烽火中的文人风骨在沉静美学中迸发力量。这种“以柔克刚”的视觉呈现,恰似黄际遇所言“无用之用当为大用”,在硝烟之外筑起一座屹立不倒的文脉长城。

岭南文化的在地性表达,成为文人电影美学的根基。全程粤语与客家方言对白还原了当时粤北的语言生态,而当地非遗“香火龙”在片末婚礼中的舞动,更将民间艺术升华为文人精神的象征。这种“和而不同”的美学逻辑,恰如片中黄际遇演算宇宙速度的黑板、杜定友摩挲整理的典籍、卫梓松测绘的桥梁模型、冼玉清案头的劲竹明月——学人各自的专业特质通过器物细节跃然银幕,共同谱写文脉传承的复调史诗。

哲学回响:“守住文脉”的当代性叩问

影片开篇,中山大学于日军南北夹击坪石的危急时刻召开应变会议,众议纷纭中黄际遇的发言掷地有声:“学生最重要,有青年才有未来。”这一宣言成为该角色贯穿全片的精神主线。其后两次授课场景的匠心设计,皆以空袭警报打断课堂——尤以学生质问“日本人打来怎么办”时,黄际遇语义双关的“快跑”应答为关键转折。此回应引发子女与学生的三重质疑:其子家教自觉中文无用,其女楚言暗讽其逃避,爱徒邱扬更是痛陈国难当头不应“怯懦”。

黄际遇的“守住”绝非消极避战。面对质疑,他既以言传道:“文脉之传承,犹如人类之繁衍。知识救国,亦是大道!未来,一个书生可抵十万大军”;更以身践行:利用数学专长与军警周旋以保护进步学生,甚至亲入军营赎回参军学生。其行动深刻表明,国家的未来需要青年,文明的赓续、文脉的传承更需要他们的挺膺担当。黄际遇深知日寇入侵,保家卫国需要无数忠勇的军人。但在“亡国灭种”的绝境下,他作为师者,更明悉守护文明,传承文脉的重要性——唯有文明火种不灭,才能真正挫败日寇亡我中华的野心。

导演在影片中以精妙的视觉隐喻强化“守护”主题。邱扬决意从军辞行时,挽留无果的黄际遇独立门廊沉默无言,身后办公室墙上“肝胆照人”的匾额在暗影中灼灼生辉。匾文光影的交织,无声映和着师者的一片至诚。

文脉载体不仅在于人,亦存于典籍。图书馆馆长杜定友带领师生以命护书的叙事线,构成“守住”哲学的复调篇章:同仁为转移古籍殒身空袭;杜定友于最后一班列车前嘶吼“书不走我不走”,终被同仁强行绑上火车;黄际遇更以车票置换两箱书籍,选择与学生一同徒步撤离。当古籍与青年被赋予同等重量的“文明火种”,影片也由此完成对“文脉长城”的银幕铸造。

因而,《坪石先生》的终极价值,在于昭示了一个朴素真理:中华文脉的赓续,其根本载体终究是一个个活生生的中国人。古人常忧“亡国亡天下”,盖因沦丧的国土可以光复,可文化基因一旦堙灭,便是文明的断裂与永殇。然若得青年薪火相传,文明便能在废墟中重生。黄际遇一句“有青年才有未来”的宣示,其力透万钧之处,正是揭示了:文明不朽的答案,不在庙堂,而在青年觉醒的瞳孔之间。

正如中山大学校友观影后的慨叹——“他们守住的不只是学堂,更是文明的火种”——正是对先贤精神最精准的当代回响。他们“守住文脉”的信念,在知识碎片化、价值虚无化的当下,无疑重新彰显了教育肩负接续文明的神圣性。诚如黄际遇在离乱之际题于日记的:切念抗敌胜利,得归乡里。惟愿礼堂春永,报国日长!

相较于《无问西东》多时空交响的宏大叙事,《坪石先生》以散点透视的文人长卷,将“知识救国”的命题深植于岭南地域肌理。当镜头掠过竹棚里的火把与工整的板书,江舟上先生们挺拔的身姿,离乱中依旧守望相助、先人后己、抢救图书的师生们,我们看到的不仅是历史记忆的复苏,更是对“何以立人、何以立国”的永恒追问。

看罢此片,最令笔者不禁兴叹的是,在抗战烽火中,上海高校如复旦、交大、同济等同样书写了壮阔的内迁史诗。亦都在战火中弦歌不辍、赓续文脉。如今面对这部以粤语吟诵的文人史诗,更觉上海影人应不甘人后,期望同样以沪语电影的形式,让申城学人的铮铮风骨重焕银幕之光。当岭南的星宿未因乌云而堙灭,江南的文脉亦应在光影中绵延。(顾振辉 作者为文学博士,上海戏剧学院讲师)